I. Ayahuasca, Iquitos y Monstruo Voraz

Cada año, miles de occidentales viajan hasta la capital de la selva peruana para experimentar el poderoso remedio. De esta forma, un conocimiento indígena condenado a la desaparición por misioneros y burócratas vive una nueva época dorada. Desde el curandero que trabaja para los vecinos de su pueblo, hasta los confortables centros de sanación espiritual frecuentados por extranjeros, este libro sumerge en el apasionante mundo del chamanismo en Iquitos y las profundas transformaciones que el llamado “turismo de la ayahuasca” está causando en las prácticas locales. Y Monstruo Voraz: las implicaciones ecológicas de una demanda creciente, las perturbaciones que los cuantiosos ingresos están produciendo en las sociedades locales.

II. Un cultivo rentable

El boom de la ayahuasca ha generado un próspero negocio de recolección, siembra, procesamiento y exportación en Iquitos. Aunque quienes toman ayahuasca suelen experimentar un despertar ecológico, su epifanía es con frecuencia producto de la erradicación de la liana en extensas áreas de la selva amazónica: otro golpe a la biodiversidad. Un cultivo rentable muestra como una especie vegetal antaño abundante y sin valor comercial se ha convertido en un producto de consumo masivo cada vez más escaso y caro. El libro da voz a personas como Abraham Guevara, dueño de una pequeña plantación, crítico con el poder de los intermediarios; Ronald Wheelock, durante mucho tiempo el cocinero más productivo del mundo; Elizabeth Bardales, dueña de un próspero negocio para el procesamiento de plantas medicinales; de Javier da Silva, curandero cuyo jardín ha sido invadido por la liana. Y muchos más.

El boom de la ayahuasca ha generado un próspero negocio de recolección, siembra, procesamiento y exportación en Iquitos. Aunque quienes toman ayahuasca suelen experimentar un despertar ecológico, su epifanía es con frecuencia producto de la erradicación de la liana en extensas áreas de la selva amazónica: otro golpe a la biodiversidad. Un cultivo rentable muestra como una especie vegetal antaño abundante y sin valor comercial se ha convertido en un producto de consumo masivo cada vez más escaso y caro. El libro da voz a personas como Abraham Guevara, dueño de una pequeña plantación, crítico con el poder de los intermediarios; Ronald Wheelock, durante mucho tiempo el cocinero más productivo del mundo; Elizabeth Bardales, dueña de un próspero negocio para el procesamiento de plantas medicinales; de Javier da Silva, curandero cuyo jardín ha sido invadido por la liana. Y muchos más.

¿Por qué un libro multimedia?

La irrupción de la pantalla electrónica ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Hoy día utilizamos cotidianamente textos, sonidos, fotografías y videos para contar y que nos cuenten. Aunque los medios de comunicación recurren también a esos elementos para componer sus relatos, el resultado suele carecer de coherencia: el texto de un periodista por un lado; las imágenes de un fotógrafo; los videos de un tercero. Más que un relato, se trata de una yuxtaposición de relatos diversos. La serie de libros multimedia Ayahuasca, Iquitos y Monstruo Voraz es una aportación original a la manera de contar historias a través de la pantalla. Libro, porque es una sucesión de páginas que cuentan una historia de manera secuencial; multimedia porque a lo largo de las páginas se alternan textos, fotografías, videos o sonidos.

¿Qué es lo que compras?

Por 10 dólares tendrás acceso a los dos libros multimedia producidos hasta el momento y a todos los que se produzcan en el futuro. Los libros no se descargan sino que se ven online, tantas veces como quieras.

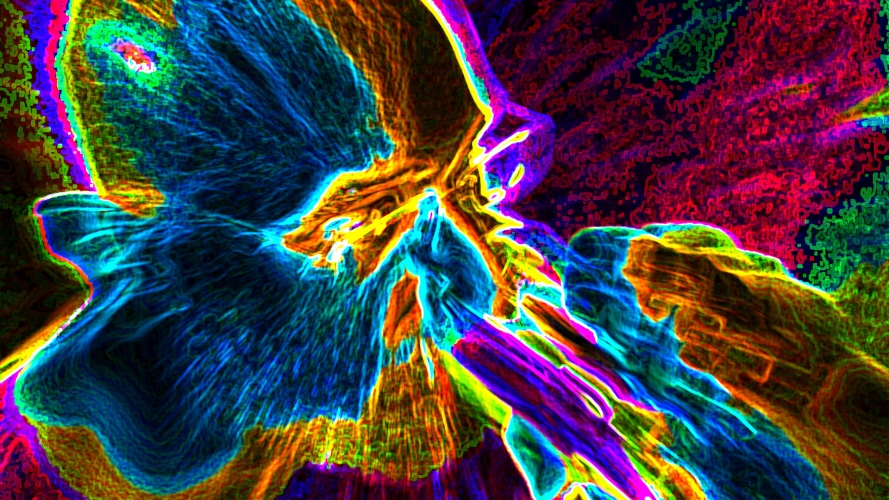

¿Es la ayahuasca una planta visionaria? Eso dicen, pero todo se puede discutir.

¿Es la ayahuasca una planta visionaria? Eso dicen, pero todo se puede discutir.

Benigno Dahua, el curandero de pueblo, quiere montar su albergue para recibir turistas.

Benigno Dahua, el curandero de pueblo, quiere montar su albergue para recibir turistas.

Javier da Silva sabe lo que es que la ayahuasca invada un jardín. “Es como una plaga”, dice.

Francisco Montes, dueño del albergue Sachamama, donde crece un enorme ejemplar de ayahuasca.

Francisco Montes, dueño del albergue Sachamama, donde crece un enorme ejemplar de ayahuasca.

Alan Shoemaker, uno de los pioneros del movimiento ayahuasquero en Iquitos.

Alan Shoemaker, uno de los pioneros del movimiento ayahuasquero en Iquitos.

Bowie van der Kroon procesa y exporta plantas medicinales desde hace quince años.

Bowie van der Kroon procesa y exporta plantas medicinales desde hace quince años.

Abraham Guevara tiene una pequeña plantación de ayahuasca y se queja de los intermediarios.

Abraham Guevara tiene una pequeña plantación de ayahuasca y se queja de los intermediarios.

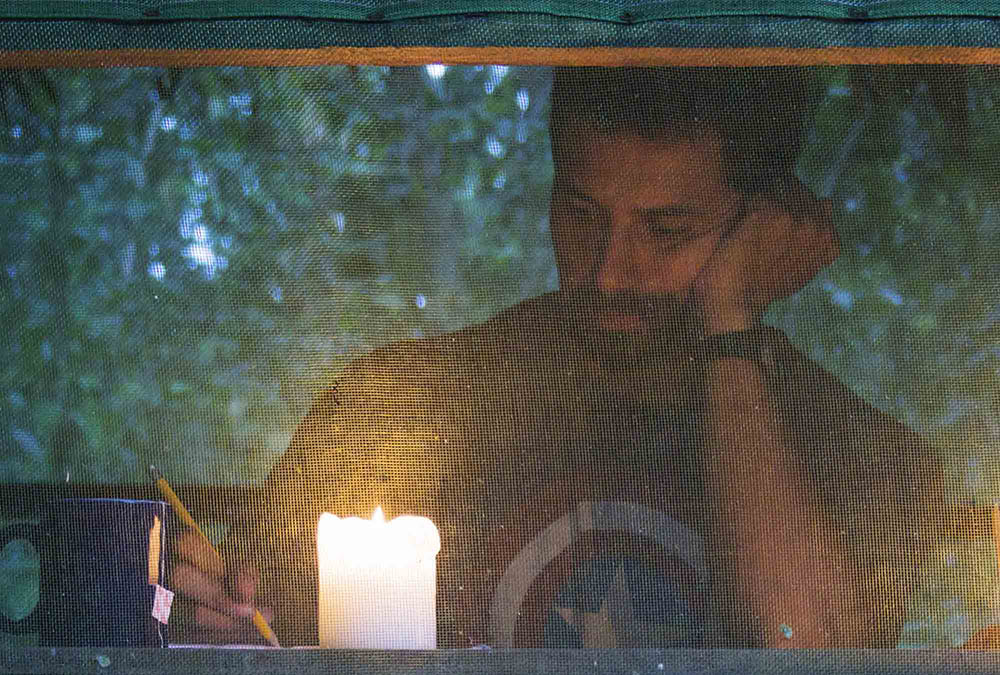

Ron Wheelock, el gringo chamán, uno de los cocineros más productivos de Iquitos.

Ron Wheelock, el gringo chamán, uno de los cocineros más productivos de Iquitos.

El médico colombo-estadounidense Joe Tafur, tiene una audaz teoría sobre cómo funciona la ayahuasca.

El médico colombo-estadounidense Joe Tafur, tiene una audaz teoría sobre cómo funciona la ayahuasca.

La ingeniera forestal Elizabeth Bardales ha tecnificado el procesamiento de la ayahuasca.

La ingeniera forestal Elizabeth Bardales ha tecnificado el procesamiento de la ayahuasca.

Los albergues de Iquitos dan trabajo a numerosas personas nativas de esa zona.

Los albergues de Iquitos dan trabajo a numerosas personas nativas de esa zona.

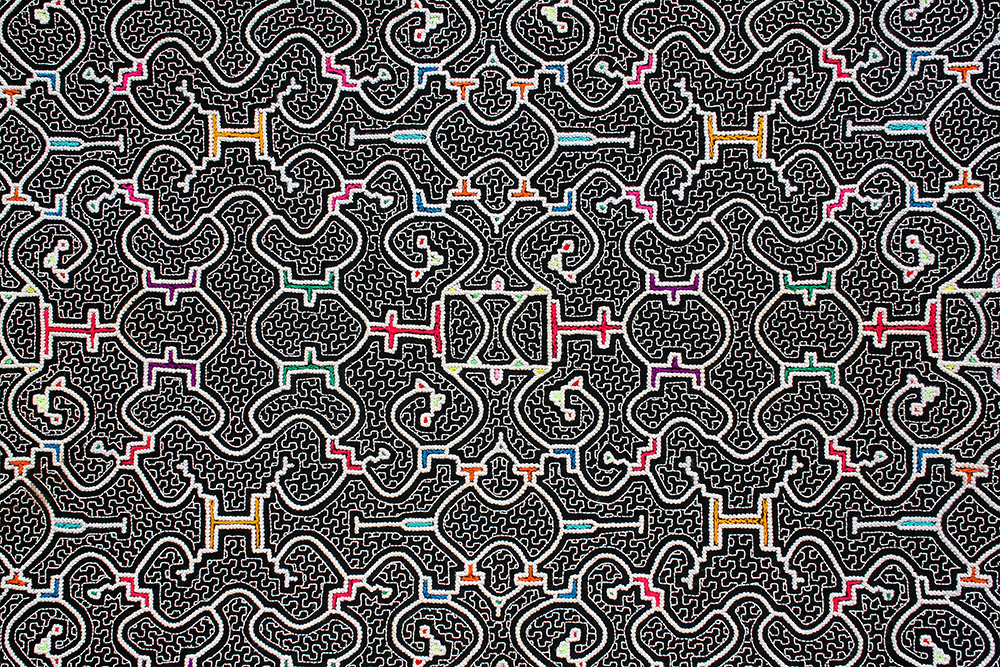

La gran demanda de ayahuasca está suponiendo su erradicación de extensas áreas de la selva.

La gran demanda de ayahuasca está suponiendo su erradicación de extensas áreas de la selva.

Elocario vive en un pueblo cercano a un albergue, que le compra ayahuasca a buen precio.

Elocario vive en un pueblo cercano a un albergue, que le compra ayahuasca a buen precio.

En Iquitos hay más de 50 albergues que ofrecen tratamientos “tradicionales” a turistas.

En Iquitos hay más de 50 albergues que ofrecen tratamientos “tradicionales” a turistas.

El ayahuasquero Lucho Panduro, que no tiene reparo en hablar de las habituales guerras chahamánicas.

El ayahuasquero Lucho Panduro, que no tiene reparo en hablar de las habituales guerras chahamánicas.

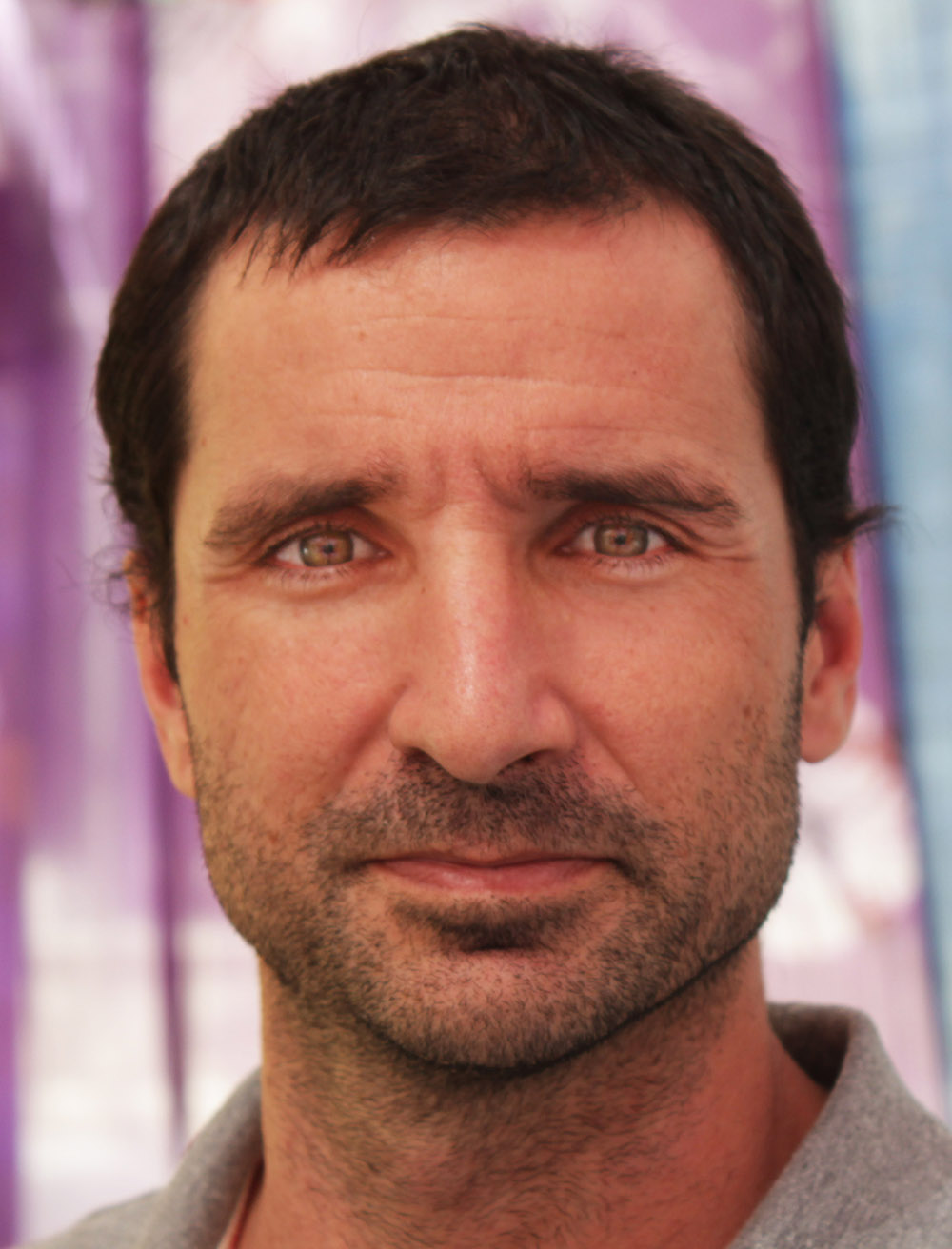

Carlos Suárez Álvarez

Soy autor de la Trilogía Ayahuasca, que incluye el fotolibro Ayahuasca entre dos mundos (Libros del Mono Blanco), la novela Ayahuasca, amor y mezquindad (Libros del Mono Blanco) y el proyecto multimedia Ayahuasca, Iquitos y Monstruo Voraz. Magister en Estudios Amazónicos por la Universidad Nacional de Colombia, cum laude, y Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, desde 2007 vivo en la ciudad colombiana de Leticia, a orillas del río Amazonas. Mi trabajo ha sido reseñado en numerosas entrevistas, como ésta en el diario Público, ésta en la revista Cáñamo o ésta en la web Visión Chamánica.

Soy autor de la Trilogía Ayahuasca, que incluye el fotolibro Ayahuasca entre dos mundos (Libros del Mono Blanco), la novela Ayahuasca, amor y mezquindad (Libros del Mono Blanco) y el proyecto multimedia Ayahuasca, Iquitos y Monstruo Voraz. Magister en Estudios Amazónicos por la Universidad Nacional de Colombia, cum laude, y Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, desde 2007 vivo en la ciudad colombiana de Leticia, a orillas del río Amazonas. Mi trabajo ha sido reseñado en numerosas entrevistas, como ésta en el diario Público, ésta en la revista Cáñamo o ésta en la web Visión Chamánica.

Apoya

Me dedico a contar historias sobre los pueblos indígenas de la Amazonia. A través del video, la fotografía y la literatura estoy construyendo un amplio fresco de estas sociedades. La libertad con la que lo hago es posible gracias a que no estoy vinculado a ningún gran medio editorial, lo que, por supuesto, implica problemas financieros. Si quieres apoyar mi trabajo puedes hacer una donación, que será debidamente agradecida en mis próximas publicaciones.

Libros que ayudaron a este libro

Varios trabajos han contribuido a mi entendimiento del chamanismo ayahuasquero y de las extraordinarias transformaciones que está experimentando en los últimos años.

En primer lugar debo mencionar el trabajo de Stephan Beyer, Singing to the Plants (The University of New Mexico Press), una completísima monografía, exhaustiva y amena, a la que he recurrido para precisar o matizar mis propios hallazgos de investigación. Otras dos obras de referencia esenciales son las tesis doctorales de Marlene Dobkin de Ríos, The Use of Hallucinogenic Susbtances in Peruvian Amazon Folk Healing, y la de Luis Eduardo Luna, Vegetalismo.

Los trabajos de Beatriz Caiuby Labate son esenciales para comprender el mundo de la ayahuasca en el contexto de su internacionalización. Labate ha coeditado varios libros que recopilan decenas de artículos de diversos autores. En The internationalization of Ayahuasca (LIT-Verlag), coeditado con Henrik Jungaberle, me gustaría destacar el artículo de Bernd Brabec de Mori (Tracing Hallucinations: Contributing to a Critical Ethnohistory of Ayahuasca Usage in the Peruvian Amazon), que pone en cuestión la supuesta antigüedad milenaria del uso de la ayahuasca en toda la selva. También editado por Labate, en este caso con Clancy Cavnar, es Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond (Oxford University Press). De entre todos los artículos me gustaría resaltar los artículos de Françoise Barbira Freedman, Shamans’ Network in Western Amazonia, Evgenia Foutiou, On the Uneasiness of Tourism, y la propia Labate, The Internationalization of Peruvian Vegetalismo.

También sobre el origen del uso de la ayahuasca y su expansión en la Amazonia, es preciso mencionar la aportación de Gayle Highpine, Unraveling the Mystery of the Origin of Ayahuasca, la de Peter Gow, Shamanism and History in the Western Amazonia, y la de Glenn Shepard, Will the Real Shaman Please Stand Up?

Finalmente, para comprender la dinámica de las sociedades que habitan la selva amazónica, mi libro de cabecera es Sociedades bosquesinas, de mi querido maestro el antropólogo suizo Jürg Gasché.